学部生対象の基盤教養教育科目(総合)「大阪大学での学びをデザインする」を開講しました(2025年度春〜夏学期)

今年度春夏学期から、学部生向けの基盤教養教育科目(総合)「大阪大学での学びをデザインする」の開講を開始しました(担当教員:田尾俊輔助教、堀井祐介教授、島村道代教授、李明招へい准教授)。初年度となる今期は、8学部から約30名の受講学生が参加しました。総合大学としての大阪大学の学習環境を活かし、自身が所属する学部での学びや研究を一層深めるために、一般教養の科目や他学部・他学科・他専攻の科目等をどのように組み合わせて履修すると良いかについて考え、実践できるようにするという目的で開講しています(本授業のシラバスを参照)。大阪大学の大学院教育システムDWAA(Double-Wing Academic Architecture)の理念を学部生にも展開し、大学での学びの充実や大学院への進学意欲向上を狙うことも視野に入れています。

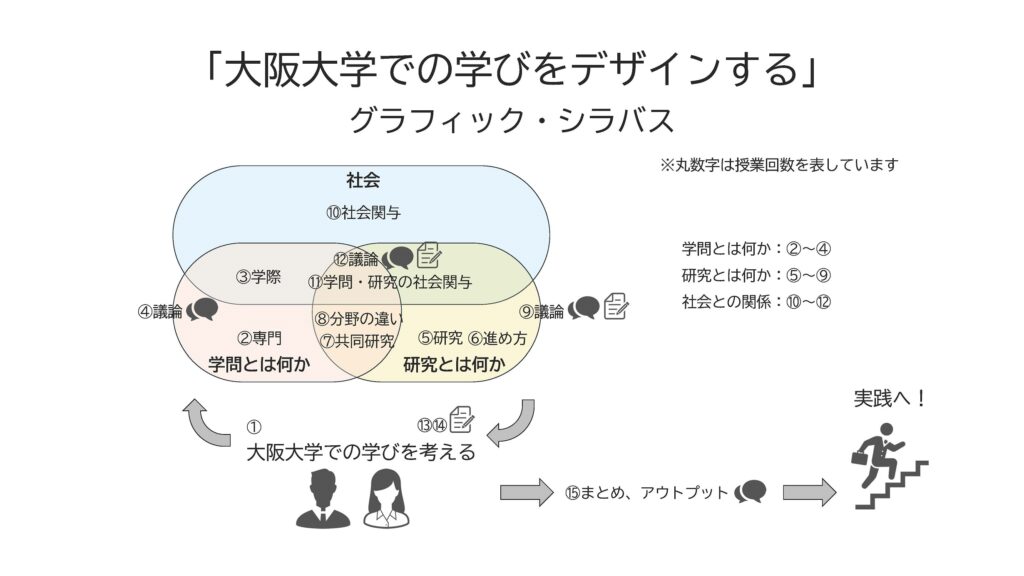

授業スケジュールは本報告の末尾に示す通りです。第1回授業では、授業の全体像を確認するとともに、大学や学問の成り立ちを学び、大阪大学に何を学びに来たのかを考えます。第2回〜第4回授業では「学問」、第5回〜第9回授業では「研究」、第10回〜第12回授業では「社会との関係」に焦点を当てながら、「大学での学び」への考えを深めます。その上で、第13回〜第14回授業で改めて大阪大学で何を学ぶのかを考え、最終回の第15回授業では今後の実践に移行するためのまとめを行います。

本授業の特徴としては、ほとんど毎回の授業で、異なる学部の学生同士でグループを組み、ワークを行います。近い将来に専門として学びたい分野の専門用語や論文、社会実装事例を事前にまとめ、グループワークの形式で紹介し合うことで、他分野の内容に触れることができるとともに、自らの分野の輪郭をより鮮明にすることを狙います。学部1年生にとって、論文に目を通すことは多少ハードな作業であるかもしれませんが、1年生の頃から論文に少しでも触れておくメリットはあるのではないかと思われます。授業中に課す文献読解の際にも、グループワークをメインにして、話し合いながら進めます。また、共同研究案や研究の社会実装アイデアを考える課題では、他分野や社会との関係を学ぶにあたって、生成AIを活用して他者とコミュニケーションをとる方法を受講学生と考え、実践しています。

本授業のもう一つの特徴には、本学の複数の研究科の大学院生からTF(ティーチング・フェロー)を募集、配置し、11学部の学生に対して幅広くきめ細やかな指導ができるようにしているということがあります。TFを担当した大学院生からは、「受講学生と同様に将来のキャリアを改めて考え直すことができた」、「学部1年生の頃を思い出し、どのような思いで研究に取り組み始めたのかを再認識することができた」と自身を振り返り、今後に繋がるコメントが出てきています。本授業のTFであるということ自体が、受講学生にとっての「大学での学び」のロールモデルとなり、些細な行動(例えば、文献を調べる、辞書を調べる、メモを取る、など)が受講学生の参考になっていたケースもあったようです。また、本学卒業生によるゲスト講義を行う授業回も設定しています。学部生と大学院生、卒業生が学び合う場になると良いなと感じています。

以下は今回の授業の受講学生による感想を抜粋したものです。

- 自身の専門としたい分野の論文を読解した経験は、特に学びになったと思います。自身が将来的にやりたい分野で追求する中で、どんなことをしなければならないのか、またそのためにはどんな知識が必要なのかなど、ある程度見通しが立った気がします。

- この授業を通して一番の学びになったことは、自分の専門の学問ばかりにとらわれることなく、学際性に富んだ様々な分野の興味のある学びを行うことが自分や社会を豊かにすると学べたこと。また、実際に自分の学びの計画をデザインしたことで今何をすべきか、将来学ぶ専門性の高い学問に向けて何ができるかをしっかりと確認ができたことも大きな学びとなった。

- 学部が違って考え方や興味も全く違う人たちと話すことができたこと。大学院という選択肢を考えるきっかけになったこと。自分の興味のあることは何なのか、論文紹介や社会実装紹介を通して考えることができた。

*本授業のTFを務めてくださった基礎工学研究科D2の小谷尚輝さん、人文学研究科D1の久木田奈穂さんに感謝申し上げます。

*授業スケジュール(シラバスより引用、一部修正)

第1回 オープニング:授業概要と授業計画の確認、大学・学問論について、大阪大学での学びを考える

第2回 学問とは何かを考える①:専門分野を持つとはどういうことなのか

第3回 学問とは何かを考える②:学際とはどのようなことを指すのか

第4回 学問とは何かを考える③:ディスカッション、発表

第5回 研究とは何かを考える①:どのようにすれば研究になるのか

第6回 研究とは何かを考える②:研究はどのように進めるのか、大学院進学という進路について

第7回 研究とは何かを考える③:共同研究や学際研究を進めるにはどうすれば良いのか

第8回 研究とは何かを考える④:学問分野の違いを乗り越えるにはどうすれば良いのか(※ゲスト講義 あり)

第9回 研究とは何かを考える⑤:ディスカッション、発表

第10回 学問・研究と社会の関係を考える①:社会関与とはどのようなことを指すのか

第11回 学問・研究と社会の関係を考える②:学問・研究で社会関与をするにはどうすれば良いのか、学際の再考

第12回 学問・研究と社会の関係を考える③:ディスカッション、発表

第13回 再び、大阪大学での学びを考える①:大阪大学ではどのようなことを学べるのか(※ゲスト講義 あり)

第14回 再び、大阪大学での学びを考える②:ディスカッション、発表

第15回 クロージング:まとめ